���P���u�Ĺ��ºܶ����������B��ÿһ�����uҲ�������ٵ������Լ���һЩ��ɫ������������]����С�u���S�����W�r���ĵ�������Ϣ�Ĵ��TҲ����u���_������ʯ�Ǎu�������S����һ��“��u”��������H��ɫ�����������ͬ��Ҳ�����Լ����������L�����T����������@ƪ�����ǁ��ԣ����ϵر��f���� ����ȺӢ������ԈD�IJ�ï�ķ�ʽ��������B��ʯ�Ǎu����ʮ���c��������ź��������ס�

���ݺ����������f���˴����Ă��y���������f�Ӱ麣�����������o���f������o�M��ؔ���͠I�B�����e�ǹŕr���������a�����£��˂���Ҫ���������~����������ͬ�˂�����ʳ��ĸ����Ҫ��������������ǧ����ǰ�������˂����γ����ڴ������뺣����������ף���������ı��ӝO��һ��ƽ�������������ʮ���Ǻ�����������������f�ӵ^���u���غ��O�������e��¡�صļ����ӣ����ϵĝO���������Φ�U�ϲ����h�h�������ϱ���N�ό���

���賿�_ʼ��������Ҽґ����������������������ؕƷ������������R�M�м����������SԸ�����o��������������^����������㡢������Ȼ��ş���������ӣ���������������ָ�������ӳ����O��ƽ���w�������������֮����߅���ֵ^�O��߀���M�зź��������g�����ӣ��f�����ҍu������ʯ�Ǎu������Ƿź�����ӱ��^�д����Եĵ^����˂������³�ʮ���_ʼ���_�������������_ʼ�ĺ����Π��������εģ��F�ڵĻ������Ǵ��Σ��������ֶ����˂��Լ��ֹ�������������Π�������ΑB�����������������ʮ������������Ҿ͕������Լ����ĺ�����������зŹ�Ʒ������зŌ����Լ���ԸС���l�ģ��c�Ϻ������H�Է��֎����Լ�����ףԸ�ĺ������F�ڷź����ѽ������������������ı��ӣ��ܶ����Ҳ�����Լ�����Ը���������͵������������������������Ը���܉F�����

�҂�һ�����Mʯ�Ǎu��������������νo�����^���գ�

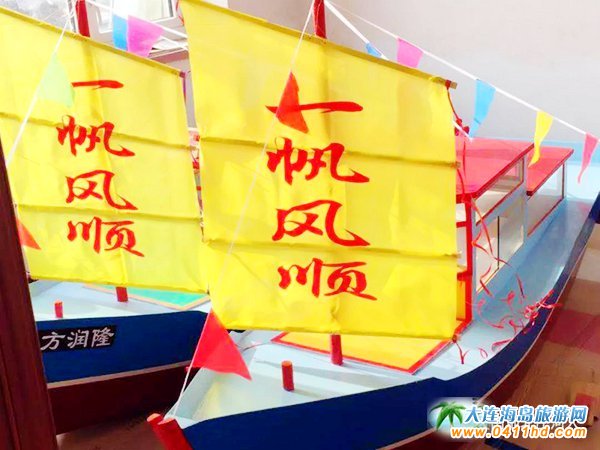

ÿ�ꄂ�M�D�£��|�����Bʯ�Ǎu�ļҼґ������_ʼæ“��”�������������@��“��”�����ۂ��Ĵ��������Ǻ��u�O�����е�����ñȴ���߀Ҫ��Ҫ�ĺ������﹝��æ“�������﹝”�����������Ҫ�Ļ�Ӿ����s�ƺ�����

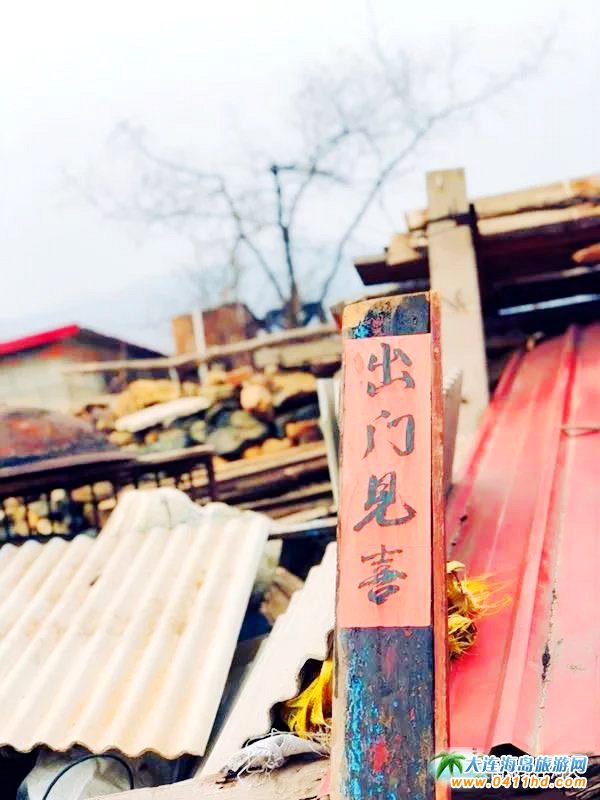

���g�Ђ����f����һ��|������Ѳ���r�������СŮ������ ���O��С��Ҧɽ�ں�߅����������� �ĝO���������������������֪Ҧɽ�����~����������ؚ������������㰵�Ў������������������˽Y�ɷ���������˂����ӽ�Ҧ�@��һ�����Ҧɽ�ڳ������~�rͻ�����L�����������ڟo����e����r���l�F���^Φ�U�Ϸ����Fһ�K�t����������S�t����ָ������Ȼ�ص���߅��������DZK�t����������Ļ����������L�Ěq��������������������t���o���εؾȻ�Ҧɽ���T���O������������Ҍ�����麣�����Ҧ�@�L����Р�Ԫ��������˼o��ĸ�H��������غ������S�ຣ������R������������h�ŝO�������ƽ���������°ݼ�“��������”�����g�����������

��ʯ�Ǎu������������ź����������������һ����Ҏ�ص���������������e���s����ͨ�ĺ���һ���ÿ������³�ʮ�����_ʼ��������������u������Լ�ͥ���λ������ȫ����С�������ڿ�����������������һ��������������ĽY���������СС�Ŀ�ܣ����ӂ��e���N��ʼ���С�����������_�ĵ�Ц��������[����������������˂����ƺ�����

�������v�����������ĺ����L��10�q��������������˂����ÿ��o��������һ��������������@������Ҫ���ӂ��Լ��ţ��Ա��������w������

������ʮ���賿���������������_ʼȼ�ű����������糿����O���Լ�ͥ���λ������С����������Ⱥ������������R�����SԸ�����\�����ϳ��^“�ϴ����”�������źں�������������Ⱥ�������������Ƶĺ��������������������ؕƷ��������ڵ���߅������������L���x��ź�����������Ѻ����ŵ���߅�r������ͰѺ���������ˮ����L�h���h�����@�r���ϱ����R�Q����������ݻ���_ʼ�������ѷź����@һ��������߳���

����ʮ���ź������ݺ�������������f������400����Ěvʷ������S�����u�˂��y���a��ʽ�ĸ�׃�������O����u�[Ó���������������������ͨ�^������������ӹ��S����Bֳ��ؐ���Oؐ�����ĵϠ����ؐ������sɫ�����ȃ��|���aƷ���F�¸��������Ķ�����ź���Ҳ�ݻ���һ�N���ʘ��������������õ����@��Ļ��z�a����Щ�����ʯ���l�hί����ͨ�^�Mһ���������^�ź�����Ԕ���Y�ϣ�������ȫ�Y�ϙn������������ƺ�����ˇ�˵�ӛ��ԣ��M�����B�����˲��M���^�аlչ�������

Ŀǰ�����f�ӷź��������ѱ������|��ʡ�����|�Ļ��z�a���������

ʯ�Ǎu����——����ʮ���c������������